2026

01-03

01-03

无信号也能上网!我国低轨卫星通信或二季度开放 NEW

快科技1月3日消息,博主“定焦数码”发文透露,我国低轨卫星通信可能在二季度开放,也就是4-6月范围内。届时,支持该技术的手机可以在无信号、无网络覆盖的区域,实现直连卫星上网。需要注意的是,低轨卫星互联网通信由华为Mate X6典藏版首发搭载,目前依然是行业内唯一一款支持三网卫星通信的大众智能手机。华为Mate X6典藏版在2024年底发布,全球首发三网卫星通信,加入了低轨卫星互联网。当时,余承东在发布会上透露,低轨卫星互联网系统还在测试中,预计将于2025年下半年开启...

Read More >

快科技1月3日消息,博主“定焦数码”发文透露,我国低轨卫星通信可能在二季度开放,也就是4-6月范围内。届时,支持该技术的手机可以在无信号、无网络覆盖的区域,实现直连卫星上网。需要注意的是,低轨卫星互联网通信由华为Mate X6典藏版首发搭载,目前依然是行业内唯一一款支持三网卫星通信的大众智能手机。华为Mate X6典藏版在2024年底发布,全球首发三网卫星通信,加入了低轨卫星互联网。当时,余承东在发布会上透露,低轨卫星互联网系统还在测试中,预计将于2025年下半年开启...

Read More >

快科技1月1日消息,广州日报报道,中国代表在安理会关于低地球轨道卫星问题的阿里亚模式会议上指出,当前个别国家商业卫星星座的快速扩张缺乏有效监管,已构成显著的安全挑战。以“星链”为例,其在轨卫星数量已超过一万颗,曾两次近距离逼近中国空间站,导致中方不得不采取紧急避碰措施。近期,其中一颗卫星发生解体,产生百余枚碎片,对众多缺乏轨道控制能力的发展中国家航天器构成严重威胁。 此外,部分低轨卫星星座无视所在国法律法规,擅自在他国领土上空和边界区域开通信号服务,实际已成为...

快科技1月1日消息,广州日报报道,中国代表在安理会关于低地球轨道卫星问题的阿里亚模式会议上指出,当前个别国家商业卫星星座的快速扩张缺乏有效监管,已构成显著的安全挑战。以“星链”为例,其在轨卫星数量已超过一万颗,曾两次近距离逼近中国空间站,导致中方不得不采取紧急避碰措施。近期,其中一颗卫星发生解体,产生百余枚碎片,对众多缺乏轨道控制能力的发展中国家航天器构成严重威胁。 此外,部分低轨卫星星座无视所在国法律法规,擅自在他国领土上空和边界区域开通信号服务,实际已成为... 快科技12月29日消息,杭州电视台报道,近日,有网友反映部分老年用户手机出现突然无信号的情况。中国移动客服对此回应称,目前2G网络已开始退网,建议用户尽快更换4G手机。11月18日,杭州移动已发布公告,明确表示随着4G/5G网络在全省实现城乡深度覆盖,2G网络将逐步退出服务,并提醒用户及时升级设备。据了解,全球范围内已有超过100家运营商陆续实施2G/3G退网,将原有频率资源重新用于4G/5G网络部署。这一举措不仅有利于优化频率使用效率、降低整体运营成本,还能推动我国网络运营...

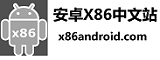

快科技12月29日消息,杭州电视台报道,近日,有网友反映部分老年用户手机出现突然无信号的情况。中国移动客服对此回应称,目前2G网络已开始退网,建议用户尽快更换4G手机。11月18日,杭州移动已发布公告,明确表示随着4G/5G网络在全省实现城乡深度覆盖,2G网络将逐步退出服务,并提醒用户及时升级设备。据了解,全球范围内已有超过100家运营商陆续实施2G/3G退网,将原有频率资源重新用于4G/5G网络部署。这一举措不仅有利于优化频率使用效率、降低整体运营成本,还能推动我国网络运营... 快科技12月28日消息,日前,中国广电宣布,其在上海成功完成5G-A低空通信专网关键技术外场验证。中国广电表示,当前,随着无人机物流、巡检、应急和文旅等应用的爆发式增长,经济活动正加速从地面二维向低空三维延展。 这对通信网络提出全新要求:运营商必须从传统面向地面通信的网络,向天地协同的通信网络转型。为满足低空业务对高可靠、高安全和高性能网络的需求,中国广电提出以“专频、专网、专用”为核心的4.9GHz低空通信专网解决方案。中国广电4.9GHz频段128TRx大张角...

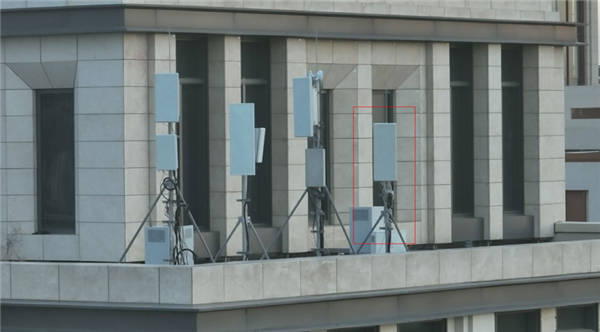

快科技12月28日消息,日前,中国广电宣布,其在上海成功完成5G-A低空通信专网关键技术外场验证。中国广电表示,当前,随着无人机物流、巡检、应急和文旅等应用的爆发式增长,经济活动正加速从地面二维向低空三维延展。 这对通信网络提出全新要求:运营商必须从传统面向地面通信的网络,向天地协同的通信网络转型。为满足低空业务对高可靠、高安全和高性能网络的需求,中国广电提出以“专频、专网、专用”为核心的4.9GHz低空通信专网解决方案。中国广电4.9GHz频段128TRx大张角... 快科技12月9日消息,中国空间技术研究院宣布,今天6时11分,我国卫星互联网低轨15组卫星发射升空。15组卫星由航天科技集团五院抓总研制,在长征六号改运载火箭的托举下,于太原卫星发射中心成功发射,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。值得一提的是,12月6日下午15时53分,卫星互联网低轨14组卫星,在长征八号甲运载火箭托举下,于海南商业航天发射场成功发射。两者间隔仅3天。低轨卫星互联网是通过部署200-2000公里近地轨道的大规模卫星星座,构建全球实时信息传输网络,提...

快科技12月9日消息,中国空间技术研究院宣布,今天6时11分,我国卫星互联网低轨15组卫星发射升空。15组卫星由航天科技集团五院抓总研制,在长征六号改运载火箭的托举下,于太原卫星发射中心成功发射,卫星顺利进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。值得一提的是,12月6日下午15时53分,卫星互联网低轨14组卫星,在长征八号甲运载火箭托举下,于海南商业航天发射场成功发射。两者间隔仅3天。低轨卫星互联网是通过部署200-2000公里近地轨道的大规模卫星星座,构建全球实时信息传输网络,提... 快科技11月30日消息,2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,中国正式进入5G商用元年。同年10月31日,三大运营商公布5G商用套餐,并于11月1日正式上线5G商用套餐。如今,6年多过去了,有关5G是否真正推动了互联网发展,对于用户来说5G除了速度之外到底有没有用的争论一直没有停止。但对于6G来说,大家的体感可能会更加明显一些。据央视报道,6G不仅仅是速度的飞跃,最重要的是让万物互联成为可能。近日,在紫金山实验室,记者发现了一...

快科技11月30日消息,2019年6月6日,工信部正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照,中国正式进入5G商用元年。同年10月31日,三大运营商公布5G商用套餐,并于11月1日正式上线5G商用套餐。如今,6年多过去了,有关5G是否真正推动了互联网发展,对于用户来说5G除了速度之外到底有没有用的争论一直没有停止。但对于6G来说,大家的体感可能会更加明显一些。据央视报道,6G不仅仅是速度的飞跃,最重要的是让万物互联成为可能。近日,在紫金山实验室,记者发现了一... 快科技11月14日消息,对于外界期待的6G网络,中国工程院院士邬贺铨给出了一些发展路径,而不应该在局限它的网络速度是不是快。近日,中国工程院院士邬贺铨在《以终端创新为抓手,建6G发展新生态》主旨发言中指出,5G终端的计算与业务生成能力落后于网络带宽,在一般的消费应用场景下,用户体验不出5G的优势。邬贺铨提出,AI+XR有望成为6G的重要驱动力。AI与XR的深度融合,如眼动追踪、手势识别进一步增强交互的自然性和...

快科技11月14日消息,对于外界期待的6G网络,中国工程院院士邬贺铨给出了一些发展路径,而不应该在局限它的网络速度是不是快。近日,中国工程院院士邬贺铨在《以终端创新为抓手,建6G发展新生态》主旨发言中指出,5G终端的计算与业务生成能力落后于网络带宽,在一般的消费应用场景下,用户体验不出5G的优势。邬贺铨提出,AI+XR有望成为6G的重要驱动力。AI与XR的深度融合,如眼动追踪、手势识别进一步增强交互的自然性和... 10月29日,“办个eSIM怎么这么难”登上微博热搜。有网友反映,自己在办理eSIM业务后,所有电话功能均被限制使用,并收到了来自中国电信和中国移动的“高风险卡号提醒”,要求其携带本人身份证及卡号前往营业厅或通过线上渠道完成二次实名认证。据虎嗅网报道,三大运营商对此均回应称,此类风险提示与办理eSIM业务本身无关。中国移动工作人员解释,触发该类通知的原因可能包括号码长时间未使用、短时间内拨出大量电话,或频繁更换终端设备等,系统在监测到异...

10月29日,“办个eSIM怎么这么难”登上微博热搜。有网友反映,自己在办理eSIM业务后,所有电话功能均被限制使用,并收到了来自中国电信和中国移动的“高风险卡号提醒”,要求其携带本人身份证及卡号前往营业厅或通过线上渠道完成二次实名认证。据虎嗅网报道,三大运营商对此均回应称,此类风险提示与办理eSIM业务本身无关。中国移动工作人员解释,触发该类通知的原因可能包括号码长时间未使用、短时间内拨出大量电话,或频繁更换终端设备等,系统在监测到异... 快科技10月29日消息,今日,研究机构洛图科技发布2025年第三季度中国消费级监控摄像头销量数据。数据显示,该季度全渠道市场销量1312万台,同比增长2.3%,前三季度总销量为4108万台,同比微增0.8%。洛图科技指出,今年以来,摄像头市场规模的发展显然开始放缓,城市家庭等核心市场趋于饱和,并逐渐转向阶段性的平稳发展期。在这个阶段,用户基础相对成熟,新增需求将主要来源于存量设备的替换与升级,以及在细分场景中的拓展。品牌方面,2025年第三季度,在线上全渠道市场中,小米、萤石...

快科技10月29日消息,今日,研究机构洛图科技发布2025年第三季度中国消费级监控摄像头销量数据。数据显示,该季度全渠道市场销量1312万台,同比增长2.3%,前三季度总销量为4108万台,同比微增0.8%。洛图科技指出,今年以来,摄像头市场规模的发展显然开始放缓,城市家庭等核心市场趋于饱和,并逐渐转向阶段性的平稳发展期。在这个阶段,用户基础相对成熟,新增需求将主要来源于存量设备的替换与升级,以及在细分场景中的拓展。品牌方面,2025年第三季度,在线上全渠道市场中,小米、萤石... 快科技10月28日消息,华为路由X3 Pro日照金山将于11月正式上市,这是华为目前颜值最高的高端路由器。日前,小红书上有多位网友晒出这款路由器在华为线下门店的真机高清实拍以及上手视频。华为最美高端路由!华为路由X3 Pro日照金山真机高清实拍:像艺术品华为最美高端路由!华为路由X3 Pro日照金山真机高清实拍:像艺术品这款路由器采用子母双机设计,与传统“八爪鱼”造型不同,主体为圆柱形机身,上半部分采用透明外壳,内部呈山峰造型。华为最美高端路由!华为路由X3 Pro日照金山真...

快科技10月28日消息,华为路由X3 Pro日照金山将于11月正式上市,这是华为目前颜值最高的高端路由器。日前,小红书上有多位网友晒出这款路由器在华为线下门店的真机高清实拍以及上手视频。华为最美高端路由!华为路由X3 Pro日照金山真机高清实拍:像艺术品华为最美高端路由!华为路由X3 Pro日照金山真机高清实拍:像艺术品这款路由器采用子母双机设计,与传统“八爪鱼”造型不同,主体为圆柱形机身,上半部分采用透明外壳,内部呈山峰造型。华为最美高端路由!华为路由X3 Pro日照金山真... 快科技10月24日消息,据媒体报道,中国通信标准化协会(CCSA)近日宣布,联合电信终端产业协会(TAF)共同制定,并由中国信息通信研究院携手国内主流终端与芯片企业联合起草的T/CCSA 708-2025(T/TAF 313—2025)《移动终端融合快速充电 无线充电技术要求》团体标准正式发布。该标准是国内首个支持高功率融合充电技术的无线快充标准。 随着消费电子产品不断升级,无线充电技术凭借其移...

快科技10月24日消息,据媒体报道,中国通信标准化协会(CCSA)近日宣布,联合电信终端产业协会(TAF)共同制定,并由中国信息通信研究院携手国内主流终端与芯片企业联合起草的T/CCSA 708-2025(T/TAF 313—2025)《移动终端融合快速充电 无线充电技术要求》团体标准正式发布。该标准是国内首个支持高功率融合充电技术的无线快充标准。 随着消费电子产品不断升级,无线充电技术凭借其移... 快科技10月15日消息,在2025中国移动全球合作伙伴大会期间,华为携手中国移动推出业界首批无线网络数字工程师。目前已在全国90万以上小区部署,赋能2000位工程师,推动移动网络运维运营迈向L4级高阶自智新阶段。这批无线网络数字工程师包含四大类型,分别是无线现场维护工程师数字助手、无线体验保障智能体、无线网络节能智能体、无线网优工程师数字助手。它们与中国移动无线运维工作台协同,在多省份落地并发挥重要作用。在上海和河南,无线网优工程师数字助手与智能追焦单元配合,实现故障感知、策...

快科技10月15日消息,在2025中国移动全球合作伙伴大会期间,华为携手中国移动推出业界首批无线网络数字工程师。目前已在全国90万以上小区部署,赋能2000位工程师,推动移动网络运维运营迈向L4级高阶自智新阶段。这批无线网络数字工程师包含四大类型,分别是无线现场维护工程师数字助手、无线体验保障智能体、无线网络节能智能体、无线网优工程师数字助手。它们与中国移动无线运维工作台协同,在多省份落地并发挥重要作用。在上海和河南,无线网优工程师数字助手与智能追焦单元配合,实现故障感知、策... 当我们要连无线网络的时候,可能会发现,路由器发出的无线网络会“一分为二”,同一个名称的网络会出现“XXX-2.4G”和“XXX-5G”两种。不显示的那个就是 2.4G 的,图源:自己拍的为什么会莫名其妙地多出这两种后缀?这两个网络有什么不同?连哪个的速度更快?今天来详细说说。此“5G”非彼“5G”无线网络名称的后缀带了个“5G”,和手机里的 5G 信号是一个意思吗?先说答案:不是。我们手机上的 5G 网络指的是“第五代移动通信技术”,5G 是 5th-Generation 的...

当我们要连无线网络的时候,可能会发现,路由器发出的无线网络会“一分为二”,同一个名称的网络会出现“XXX-2.4G”和“XXX-5G”两种。不显示的那个就是 2.4G 的,图源:自己拍的为什么会莫名其妙地多出这两种后缀?这两个网络有什么不同?连哪个的速度更快?今天来详细说说。此“5G”非彼“5G”无线网络名称的后缀带了个“5G”,和手机里的 5G 信号是一个意思吗?先说答案:不是。我们手机上的 5G 网络指的是“第五代移动通信技术”,5G 是 5th-Generation 的... 快科技10月11日消息,据央视新闻,中国东方航空从10月11日起,该航司所有宽体机执行的国内“空中快线”航班提供经济舱全舱位免费Wi-Fi服务,满足旅客空中用网免费、上网便捷的需求。升级后的全舱Wi-Fi覆盖将全面满足旅客在商务、休闲等多场景的上网需求。今后,无论乘坐国内“空中快线”宽体机头等舱、公务舱还是经济舱任一舱位,旅客都可全程免费使用Wi-Fi进行云端办公、购物或娱乐。如需更高速的网络体验,还可自愿升级至付费网络服务。这37条快线航班如下:今日起 37条国内快线飞机W...

快科技10月11日消息,据央视新闻,中国东方航空从10月11日起,该航司所有宽体机执行的国内“空中快线”航班提供经济舱全舱位免费Wi-Fi服务,满足旅客空中用网免费、上网便捷的需求。升级后的全舱Wi-Fi覆盖将全面满足旅客在商务、休闲等多场景的上网需求。今后,无论乘坐国内“空中快线”宽体机头等舱、公务舱还是经济舱任一舱位,旅客都可全程免费使用Wi-Fi进行云端办公、购物或娱乐。如需更高速的网络体验,还可自愿升级至付费网络服务。这37条快线航班如下:今日起 37条国内快线飞机W...